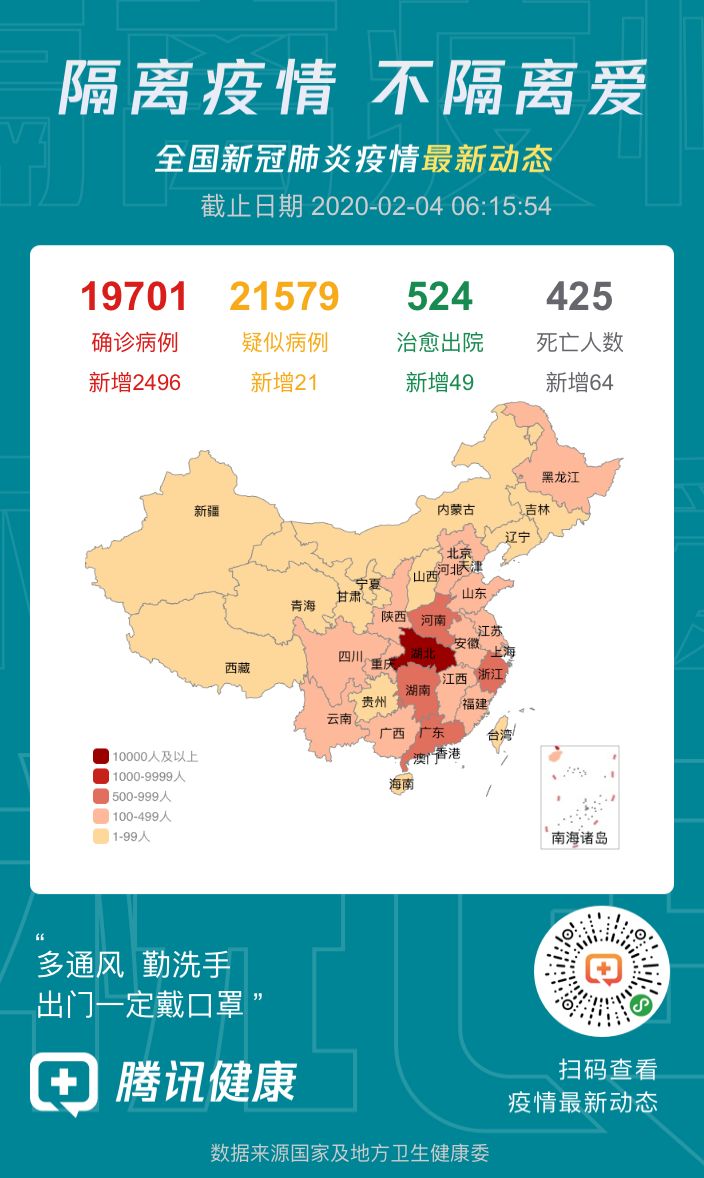

根据最新全国疫情数据,全国累计确诊病例已超过一定数量,其中无症状感染者占比持续上升。为共克时艰、守护健康防线,各地政府和医疗机构采取了一系列措施,包括加强社区防控、扩大核酸检测范围、加强医疗资源调配等。广大市民也积极响应号召,自觉遵守防疫规定,如戴口罩、勤洗手、保持社交距离等。科研机构和医疗专家也在不断研发新药和疫苗,为抗击疫情提供有力支持。面对疫情,我们应保持乐观心态,积极配合防疫措施,共同守护自己和他人的健康安全。

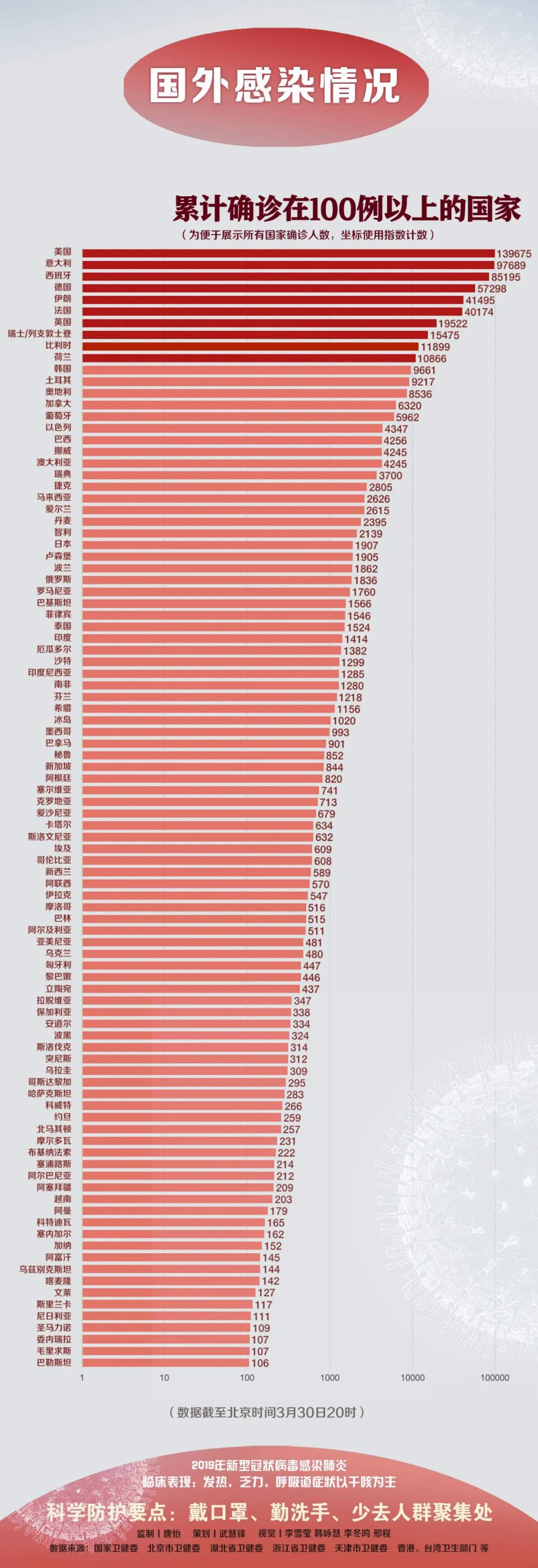

在2023年的初夏,全球疫情形势依然复杂多变,中国作为世界上人口最多的国家之一,其疫情防控工作始终牵动着亿万人民的心,面对不断变化的病毒变异株和全球疫情的波动,中国政府坚持“外防输入、内防反弹”的总策略,以科学精准的防控措施,有效维护了人民的生命安全和身体健康,本文将基于最新的全国疫情数据,分析当前疫情防控形势,探讨防控策略的成效与挑战,并展望未来的防控方向。

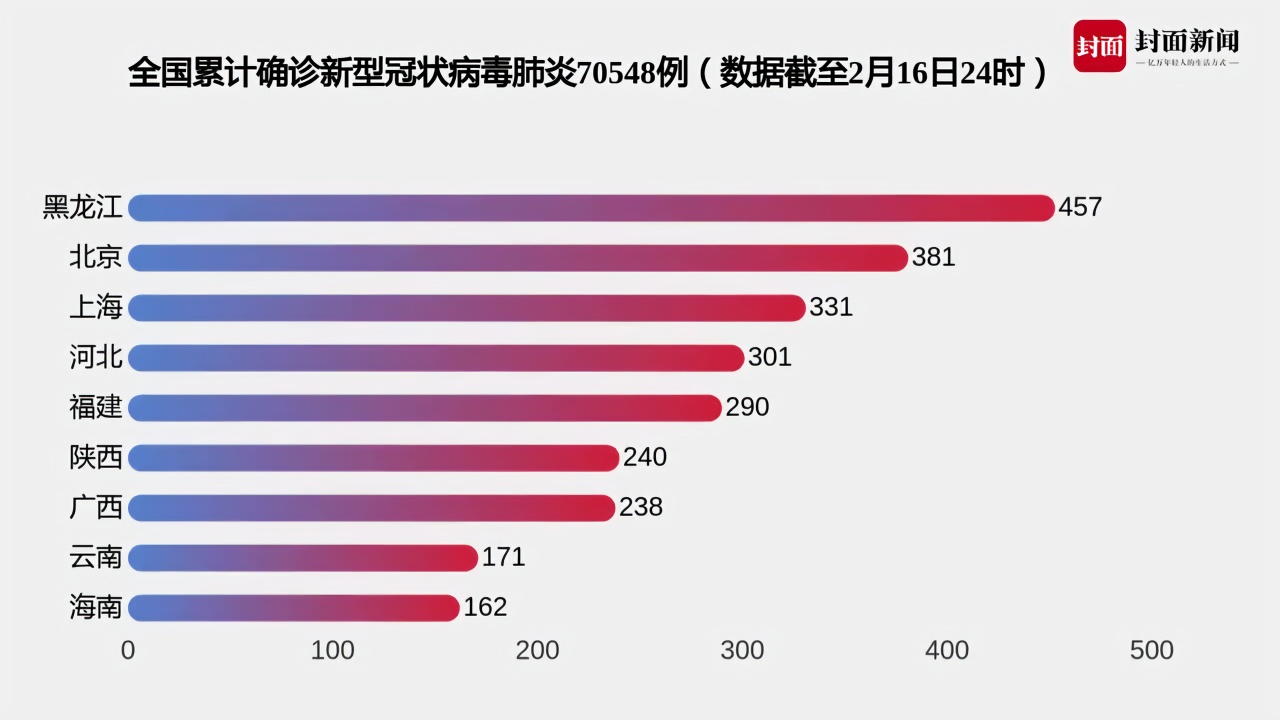

一、全国疫情概况

截至2023年5月31日,根据国家卫生健康委员会(NHC)发布的数据,全国累计报告新冠病毒确诊病例超过260万例,其中境外输入病例占一定比例,过去一周内,全国新增确诊病例呈现波动下降趋势,但局部地区仍存在散发病例和聚集性疫情的风险,特别是部分边境城市和人口流动较大的城市,如广州、深圳等,因国际航班增加和人员往来频繁,成为防控的重点区域。

二、重点地区疫情动态

北京:作为首都,北京的疫情防控工作备受关注,北京市通过加强社区管控、扩大核酸检测范围、提高疫苗接种率等措施,有效控制了疫情传播,数据显示,过去一周内,北京新增确诊病例数有所下降,但防控措施仍保持高度警觉。

上海:作为国际大都市,上海在确保经济活动正常进行的同时,也面临着较大的疫情防控压力,通过精准施策、科学调度,上海有效遏制了疫情的扩散,上海正逐步恢复正常的生产生活秩序,但对外来人员和进口货物的防疫管理依然严格。

边境城市:如云南的瑞丽、内蒙古的满洲里等边境城市,由于地理位置特殊,一直是疫情防控的前线,这些地区通过加强边防检查、实施严格的隔离措施和大规模的核酸检测,有效防止了境外疫情输入,随着夏季旅游旺季的到来,边境地区的疫情防控压力将持续增加。

三、疫苗接种情况与效果评估

截至2023年5月底,全国累计接种新冠病毒疫苗超过13亿剂次,接种覆盖率达到较高水平,60岁及以上老年人的疫苗接种率也在逐步提升,有效降低了老年人因感染新冠病毒而导致的重症和死亡风险,疫苗接种是构建群体免疫屏障的关键措施之一,其效果评估显示,接种疫苗的人群中重症和死亡率显著低于未接种者。

四、疫情防控策略与成效

1、动态清零:中国坚持“动态清零”的总方针不动摇,即发现一起、控制一起,快速切断病毒传播链,这一策略在过去的实践中被证明是有效的,能够迅速控制局部疫情的爆发。

2、科技支撑:利用大数据、人工智能等现代信息技术手段,对疫情进行精准研判和快速响应,通过大数据分析追踪密切接触者、预测疫情走势等,提高了疫情防控的效率和准确性。

3、全民参与:疫情防控是全社会的共同责任,通过广泛的宣传教育、科普活动和媒体报道,增强了公众的防疫意识和自我保护能力,鼓励公众主动报告疑似症状、配合流调工作等,形成了全社会共同参与的良好氛围。

4、国际合作:在全球化背景下,中国积极参与国际疫情防控合作,分享防控经验和资源,通过加强与周边国家和地区的疫苗合作、技术交流和医疗援助等措施,为全球疫情防控贡献了中国力量。

五、面临的挑战与应对措施

尽管取得了显著成效,但当前疫情防控仍面临诸多挑战:

病毒变异的不确定性:新冠病毒持续变异,新的变异株可能具有更强的传播能力或免疫逃逸能力,给防控工作带来新的挑战,加强病毒变异监测和科学研究至关重要。

境外输入压力:随着国际交流的恢复和增加,境外输入病例的风险依然存在,特别是对于边境地区和国际航班较多的城市来说,如何有效防止境外疫情输入成为一大难题。

公众防疫意识差异:虽然整体上公众的防疫意识有所提高,但仍有个别地区和部分人群存在麻痹思想、侥幸心理等问题,加强宣传教育、提高公众自我防护能力是长期任务。

针对上述挑战,未来应采取以下应对措施:

- 持续加强病毒变异监测和研究,及时更新防控策略和技术手段;

- 完善边境防控体系,加强口岸检疫和隔离管理;

- 加大科普宣传力度,提高公众对疫情防控重要性的认识;

- 推动疫苗接种工作的深入开展,特别是老年人和弱势群体的接种;

- 加强国际合作与交流,共同应对全球疫情挑战。

六、展望未来:构建常态化疫情防控新格局

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号