今日太湖试后,一语道破水墨江南的诗意与哲思。太湖,作为江南的灵魂,以其独特的自然风光和人文底蕴,成为了无数文人墨客笔下的灵感源泉。水墨江南,不仅是对这片土地的诗意描绘,更是对生活态度和哲学思考的深刻体现。,,水墨与山水相融,勾勒出一幅幅如诗如画的景致。每一滴水珠、每一片绿叶、每一座小桥,都蕴含着深厚的文化内涵和哲学思考。人们在这里追求的是一种超脱尘世、回归自然的生活方式,是对内心宁静和自由的向往。,,太湖试后,我们不仅看到了江南的美丽,更感受到了其背后的文化底蕴和哲学智慧。水墨江南,不仅仅是一个地理概念,更是一种生活态度和人生哲学,它教会我们如何在喧嚣的世界中保持内心的宁静,如何在繁忙的生活中寻找属于自己的那份宁静与自由。

在历史的长河中,太湖以其独特的地理位置和丰富的文化底蕴,成为了无数文人墨客笔下的常客,它不仅是自然风光的绝佳展现,更是中国传统文化与哲学思想的生动载体,站在太湖之畔,试后一语,不仅是对自然美景的赞叹,更是对水墨江南诗意与哲思的深刻体悟。

一、太湖之美:水天一色,风月无边

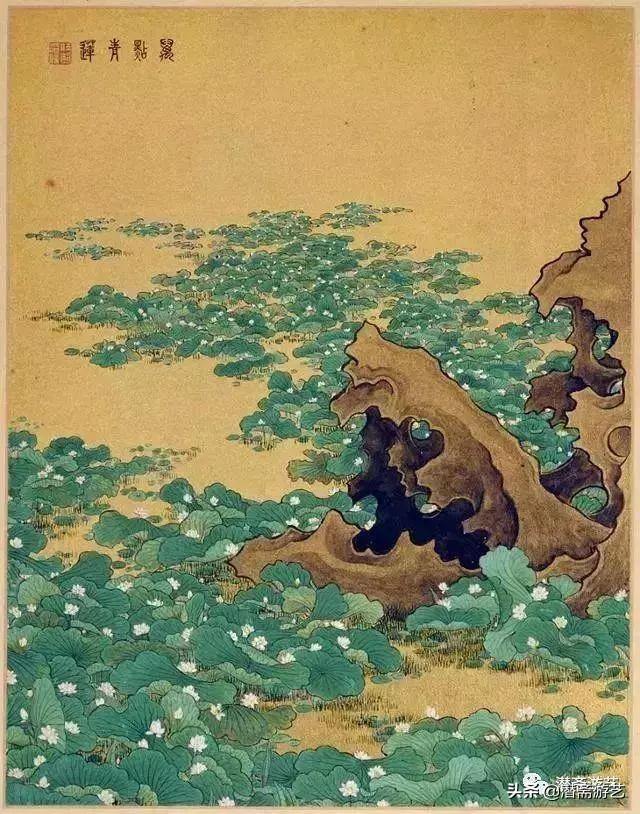

太湖,位于中国东部,横跨江苏和浙江两省,是中国第三大淡水湖,其美,在于那水天一色的辽阔,风月无边的宁静,晨曦初照,湖面泛起层层细腻的波光,仿佛是天地间最温柔的笔触,在无垠的画卷上轻轻勾勒,夕阳西下时,湖面又变成了一幅流动的金色画卷,晚霞映照下,波光粼粼,美不胜收。

站在太湖边,试后一语,不禁让人想起古人对自然之美的无尽赞美,宋代大文豪苏轼曾有“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”之句,虽是形容西湖,但用来形容太湖亦颇为贴切,太湖的美,不在于其形之壮丽,而在于那份淡然与从容,恰如水墨画中的留白,给人以无限的遐想空间。

二、文化底蕴:水墨江南的诗意栖居

太湖不仅以其自然风光著称,更因其深厚的文化底蕴而闻名于世,自古以来,这里就是文人雅士的聚集之地,从唐宋八大家到明清的文人集团,无数文人墨客在此留下了传世佳作,他们或泛舟湖上,或登岸品茗,将太湖的景致与个人的情感融为一体,创作出无数脍炙人口的诗篇。

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?”这是南宋诗人林升在《题临安邸》中对太湖周边繁华景象的描绘,而明代才子唐寅则以“太湖石上水潺潺,石径穿云入画栏”来描绘太湖的幽静与雅致,这些诗句不仅是对太湖美景的赞美,更是对水墨江南诗意生活的向往和追求。

三、哲思之境:太湖的静谧与深邃

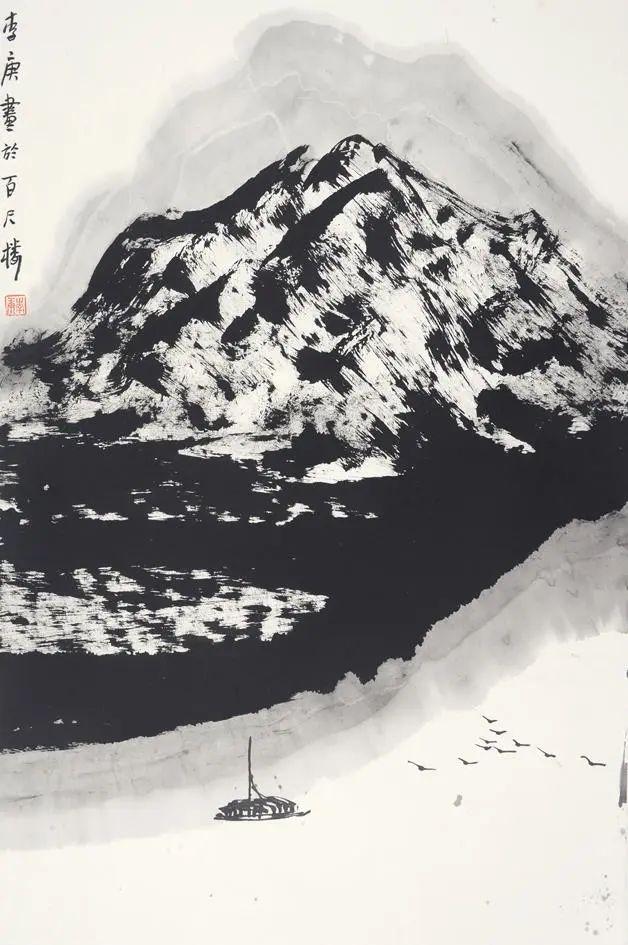

站在太湖之畔,试后一语,更是一种对生命哲学的深刻体悟,太湖的静谧与深邃,仿佛一面镜子,映照出人心的浮躁与宁静,时间仿佛放慢了脚步,让人忘却尘世的烦恼,回归内心的宁静。

古人云:“仁者乐山,智者乐水。”太湖以其博大的胸怀和深邃的内涵,成为了智者们寻求心灵归宿的圣地,人们可以感受到“上善若水”的哲理——水虽柔弱却能穿透顽石,虽无形却能滋养万物,正如老子在《道德经》中所言:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”太湖之水,正是这种哲学思想的生动体现。

四、生态智慧:人与自然的和谐共生

太湖不仅是一幅美丽的自然画卷,更是人与自然和谐共生的典范,自古以来,太湖地区的人们就懂得如何与自然和谐相处,他们利用太湖水灌溉农田、发展渔业、航运等产业,同时注重保护生态环境,这种生态智慧在今天依然具有重要意义。

近年来,随着社会经济的发展和人口的增长,太湖面临着前所未有的环境压力,当地政府和人民并没有因此放弃对生态环境的保护,他们通过实施一系列措施,如退耕还湖、生态修复等项目,努力恢复太湖的生态环境,这种人与自然和谐共生的理念,不仅是对太湖的尊重和保护,更是对未来世代负责的表现。

五、今日之思:传承与创新并重

站在今日的太湖之畔,试后一语不仅是对过去的回顾和总结,更是对未来的展望和思考,在快速发展的现代社会中,如何保持太湖的自然风光和文化底蕴不被破坏?如何让水墨江南的诗意与哲思得以传承?这不仅是当地人民需要思考的问题,也是全社会的共同责任。

传承与创新并重是解决这一问题的关键,我们需要在保护好太湖生态环境的基础上进行合理的开发利用;需要挖掘和传承太湖地区的传统文化;同时也要在新的时代背景下进行创新和发展,只有这样我们才能让太湖的美景得以永续长存让水墨江南的诗意与哲思得以薪火相传。

六、水墨江南的永恒魅力

今日的太湖试后一语不仅是对自然美景的赞美更是对水墨江南诗意与哲思的深刻体悟,在这里我们看到了人与自然的和谐共生;看到了传统文化的深厚底蕴;看到了时代发展的脉搏跳动……这一切都构成了水墨江南永恒的魅力所在。

让我们在享受太湖美景的同时也思考如何更好地保护这份美好;让我们在传承传统文化的同时也勇于创新和发展;让我们在水墨江南的诗意与哲思中寻找心灵的归宿和精神的寄托……只有这样我们才能真正领略到水墨江南那不可言喻的魅力并让它永远闪耀在历史的长河中!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号